Desde 1995 los astrofísicos han descubierto 3928 exoplanetas, esto son, planetas que no están en el Sistema Solar. El número se va a duplicar pronto: si la entrada en juego del satélite Kepler (NASA) introdujo en 2011 miles de potenciales exoplanetas, muchos ellos ya confirmados, ahora está en funcionamiento el satélite TESS (también de NASA, las siglas significan “Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito”). Lanzado en abril de este año, este nuevo ingenio espacial espera encontrar cerca de 20 mil exoplanetas en el próximo lustro. Los estudios de las últimas dos décadas han revelado que existen planetas alrededor de casi todas las estrellas, incluyendo las estrellas enanas rojas (el caso de Próxima Centauri, la Estrella de Barnard o TRAPPIST-1) que son las más abundantes en la Galaxia.

Se están encontrando planetas rocosos como la Tierra, gigantes gaseosos incluso más grandes que Júpiter (algunos muy cercanos a su estrella, tanto que solo necesitan unos pocos días en orbitar a su alrededor, son los “júpiteres calientes”), planetas gigantes helados (como Urano y Neptuno) y supertierras (un tipo de planeta que no tenemos en nuestro Sistema Solar y que parecen ser muy comunes ahí fuera). Estamos aprendiendo montones de cosas sobre exoplanetas y sobre los planetas del Sistema Solar, pero aún nos queda mucho más por saber. Por ejemplo, ¿cómo se forman los planetas? ¿Qué procesos son los responsables de la diversidad de planetas que estamos observando?

Aquí es donde entra en juego un observatorio único en el mundo: el radio-interferómetro ALMA (“Atacama Large Millimeter/submillimeter Array”, Red Grande Milimétrica/submilimétrica en Atacama). Con 66 radiotelescopios con tamaños comprendidos entre 7 y 12 metros de diámetro, a 5 kilómetros de altura en los Andes chilenos, ALMA es una máquina fantástica a la hora de intentar entender los procesos de la formación de los planetas. Así, desde hace varios años, un grupo internacional de astrofísicos están usando ALMA para realizar un sondeo en busca de discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes.

Cuando una nube de gas colapsa para formar una estrella (en realidad, de una misma nebulosa nacen cientos, miles de nuevos soles) la gran mayoría (el 99% o incluso más) de la masa se condensa en el centro. De ese material nacerá la estrella. Pero a su alrededor, consecuencia de las leyes de la Física, se crea un disco de polvo y gas, del que terminarán naciendo los planetas. A esos discos de polvo y gas alrededor de estrellas en formación o estrellas jóvenes se les llama “discos protoplanetarios”.

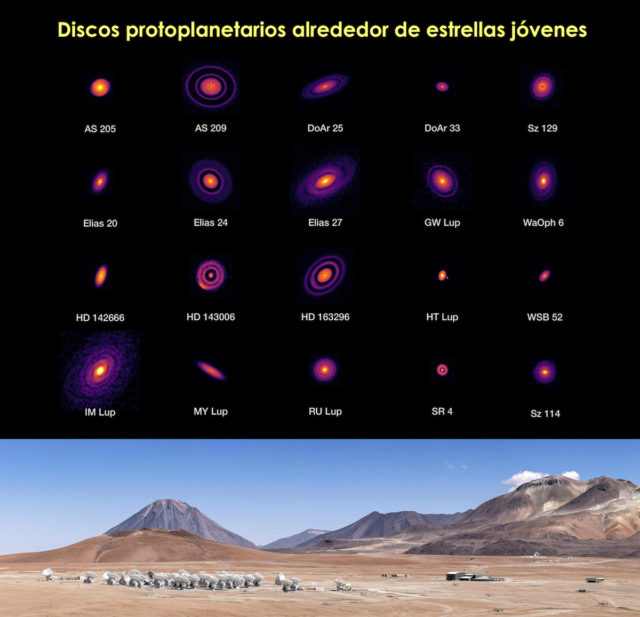

Precisamente el estudio de la formación de los planetas es uno de los objetivos científicos fundamentales de ALMA, dado que es el único observatorio en el mundo que actualmente permite hacer estas observaciones. Así, el programa “DSHARP” (las siglas, en inglés, de “Proyecto de subestructuras en discos usando alta resolución angular”) ha conseguido unas imágenes muy impresionantes de 20 discos protoplanetarios cercanos, proporcionando a los astrofísicos nueva e importante información sobre la formación de los planetas. Tan importantes han sido los hallazgos que el equipo investigador los ha dividido en una serie de 10 artículos científicos que se publicaron en la prestigiosa revista científica “The Astrophysical Journal Letters” la semana pasada.

Ya habíamos visto algunas imágenes de ALMA de discos protoplanetarios. En 2014 ALMA consiguió una espectacular imagen del sistema de HL Tau y en 2016 observó el disco protoplanetario de la estrella TW Hya. En ambos casos se observaban de forma muy evidente huecos oscuros dentro del disco: los lugares donde se están formando los planetas. Ciertamente, los modelos de formación de planetas actualmente aceptados consideran que los planetas se forman mediante la acumulación armoniosa de polvo y gas. Esos choques entre partículas (los “planetesimales”) van formando cada vez objetos más grandes, eventualmente generando asteroides y planetas, y “limpiando” el gas y el polvo de los discos protoplanetarios. Se trata de un proceso jerárquico que tarda varios millones de años. Así, es de esperar que las estrellas más evolucionadas tuviesen más “surcos” en el polvo, esto es, han formado más planetas. Pero los nuevos datos de ALMA muestran que esto no es siempre así, lo que está dando bastante que pensar a los astrónomos.

En cualquier caso, las observaciones de ALMA han descubierto muchas subestructuras (anillos estrechos de polvo, surcos concéntricos en el polvo) dentro de los discos protoplanetarios observados. Estos rasgos son comunes en todos los discos, aunque en algunos casos también se observan arcos y espirales oscuras. Las estructuras se observan a distancias muy variables de la estrella anfitriona: desde pocas unidades astronómicas (la distancia entre la Tierra y el Sol) a más de 100 UA (más de 3 veces la distancia entre Neptuno y el Sol).

Los datos de ALMA muestran detalles dentro de los discos protoplanetarios observados alrededor de estrellas jóvenes de distinta masa que se pueden explicar de forma natural asumiendo que existen planetas en ellos: esto es, los planetas que se han formado del gas y del polvo. Según los datos que proporcionan estas observaciones los planetas más grandes, con composiciones y dimensiones similares a las de Saturno o Neptuno, se formarían muy rápido, incluso más rápido de lo que estiman las teorías actuales: en menos de un millón de años. Además normalmente lo hacen en las partes externas del disco, lejos de la estrella.

Esto ayuda a explicar algo muy importante: la creación de planetas rocosos, del tamaño de la Tierra, en las partes internas de los sistemas planetarios, que además podrían así crecer y sobrevivir. Si los planetas grandes se forman cerca de los planetas pequeños, la fuerte influencia gravitatoria de aquellos no dejaría formar planetas del tipo rocoso o los lanzaría al espacio interestelar. Esto no pasó en el Sistema Solar, y gracias a ALMA ahora vemos que el proceso es más común de lo que pensábamos hasta hace poco. Así se habría visto el Sol y sus planetas hace 4500 millones de años. ¿Qué otros misterios desvelaremos con nuevas observaciones de ALMA?

Versión actualizada del artículo originariamente publicado el domingo 16 de diciembre de 2018 en el Suplemento «El Zoco» de Diario Córdoba.

Ángel López-Sánchez es astrónomo y comunicador científico en la Escuela de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Macquarie (MQ) con sede en Sydney, Australia. Es un reconocido experto en el estudio de cómo el gas se convierte en estrellas en galaxias cercanas y cómo esto afecta la evolución de las galaxias, particularmente el enriquecimiento químico. Dirige el programa «HI KOALA IFS Dwarf galaxy Survey» (Hi-KIDS), que utiliza el instrumento KOALA en el Telescopio Anglo-Australiano (AAT) de 3,9 m para diseccionar 100 galaxias enanas cercanas ricas en gas para comprender su historia y evolución. También brinda apoyo a los astrónomos visitantes del AAT. Es un miembro activo en grandes estudios de galaxias espectroscópicas y los próximos estudios de galaxias ópticas y de radio.

Tras recibir la licenciatura en Física Teórica en Granada en 2000 completó su Tesis Doctoral en Astrofísica en el prestigioso Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC, España) en diciembre de 2006. Se trasladó a Australia en 2007, cuando se incorporó al CSIRO «Astronomy and Space Science» para trabajar en el «Local Volumen HI Survey ”(LVHIS), que realizó observaciones radio-interferométricas de galaxias ricas en gas en el Australian Telescope Compact Array. En 2011 se unió al Australian Astronomical Observatory (AAO) y a la Universidad de Macquarie combinando soporte de instrumentación telescópica, investigación, conferencias y divulgación. En mayo de 2023 fue incorporado como investigador académico a tiempo completo en la Escuela de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Macquarie.

Es el actual presidente de la asociación de Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP, Spanish Researchers in Australia-Pacific), entidad de la que es miembro fundador, y participa activamente en RAICEX (Red de Asociaciones de Investigadores Españoles en el Extranjero) dentro de la comisión de comunicación y en diplomacia científica. Es el vicepresidente de la Agrupación Astronómica de Córdoba (AAC), representante de la Red Andaluza de Astronomía (RAdA) y miembro de la Unión Astronómica Internacional (IAU), la Sociedad Española de Astronomía (SEA) y la Australian Astronomical Society (ASA).

Es miembro de la comisión ProAm (relaciones entre astrofísicos profesionales y astrónomos aficionados) de la SEA, de la que fue coordinador entre 2016 y 2020, y participa activamente en poner en contacto el mundo de la astrofísica profesional y de la astronomía aficionado. Es un apasionado astrónomo aficionado que utiliza su propio equipo para capturar la belleza del Cosmos.

Fue el primer astrofísico español en tener un blog de divulgación astronómica («El Lobo Rayado», en 2003) y es miembro fundador de la red Naukas, donde tiene el blog «Universo Rayado» desde 2015.