En 1873, el reverendo Foster Barhan Zincke resumía su experiencia en el hotel Glacier du Rhône diciendo que

…nunca he pasado una noche en un establecimiento que esté tan contento de haber dejado a la mañana siguiente. En ningún otro sitio se encuentra uno con semejante plaga de moscas, moscas tan persistentes y tan acosadoras; y en ningún otro sitio se encuentra uno con semejantes olores nauseabundos (…) La falta de desagües en condiciones, la causa de esos horrores, es muy común en los hoteles suizos.

Por supuesto, el reverendo Zincke era uno de esos cronistas de viaje victorianos que narraban sus aventuras en lugares exóticos (es decir, cualquier sitio fuera de Inglaterra y algunas partes selectas de Escocia y Gales) poniendo buen cuidado en resaltar su inferioridad respecto a las costumbres, religión y raza británicas; pero en este caso resulta un tanto paradójico que se quejase de la falta de desagües apenas veinte años después de que John Snow mostrase las consecuencias de ese mismo problema en Londres. O, bueno, de que no lo demostrase, no sé. Aunque, en cualquier caso, la preocupación del reverendo era más por el olor que por la higiene; al fin y al cabo, como también decía,

¡Es extraño que el hombre sea tan descuidado a la hora de envenenar el mismísimo aire que la naturaleza ha hecho tan puro!

En lo cual, por cierto, las cosas también estaban peor en su casa. Mientras el reverendo recorría Suiza, Egipto o EEUU con su nariz fruncida, la revolución industrial se estaba ocupando de ensuciar el aire inglés hasta el punto de que la polución se convirtió en una constante de la literatura de la época. En 1873, el mismo año en que el reverendo Zincke escribía sus quejas sobre el maloliente aire de los hoteles suizos, decenas de animales expuestos en la Feria de Ganado del mercado de Smithfield, en Londres, murieron asfixiados o sufrieron tales daños por la contaminación que tuvieron que ser sacrificados. Ese mismo año la Medical Times and Gazette: A Journey of Medical Science, Literature, Criticism and News publicaba un artículo con el significativo título de «Asesinados por la niebla» («No asesinados en la niebla», aclaraba, sino por ella), la polución se había convertido ya en un tema habitual en la cultura popular británica, y los campos ingleses iban adquiriendo el aspecto ennegrecido que plasmó en sus obras Edwin Butler Bayliss.

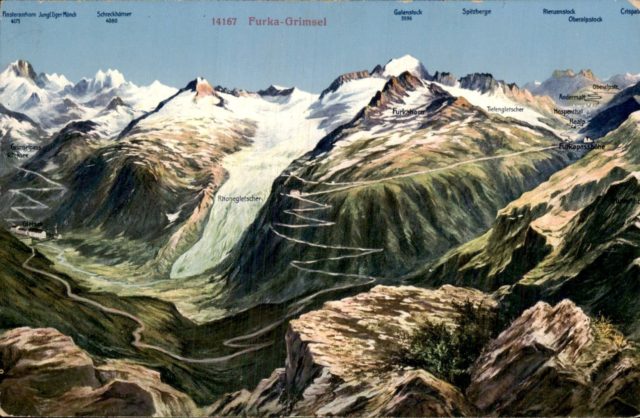

Pero volvamos a los glaciares. Los glaciares se ven afectados básicamente por cuatro factores: el calentamiento del aire, las precipitaciones, sus características geográficas y geológicas, y su balance de radiación neta. En el caso del Ródano, por ejemplo, su retroceso no solo se ha debido al aumento de temperaturas o la reducción de las lluvias y nevadas: debido a su orientación, la lengua de hielo que descendía hacia y por el valle recibía mucha luz solar. Además, la inclinación del lecho de la «catarata» de la que hablábamos en la entrada anterior reducía su estabilidad y la hacía más vulnerable a roturas y desprendimientos.

Pero también hay que tener en cuenta el balance de radiación neta, es decir, la diferencia entre la radiación que recibe el glaciar y la que refleja: si un glaciar refleja menos radiación que la que recibe, inevitablemente se irá calentando, derritiendo y desapareciendo.

Se trata por tanto de un factor muy importante a la hora de determinar el crecimiento o decrecimiento de los glaciares, pero también es el menos estudiado, sencillamente por la falta de datos. Podemos reconstruir hasta cierto punto las series históricas de temperatura o precipitaciones, y la orografía o la geología están a la vista (nunca mejor dicho), pero respecto a la radiación solo podemos suponer cuánta ha ido recibiendo el glaciar a lo largo de la historia, pero no cuánta ha ido reflejando: las mediciones del albedo de los glaciares solo fueron posibles cuando se empezó a disponer de imágenes tomadas por satélite, por lo que son todavía muy pocas y muy recientes

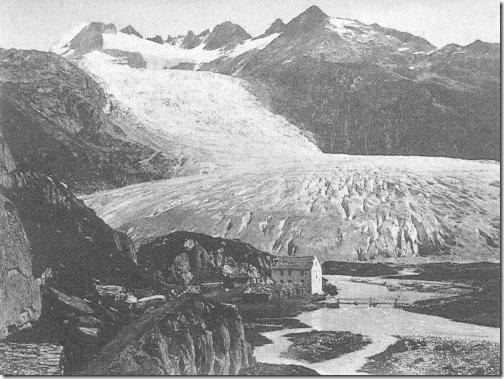

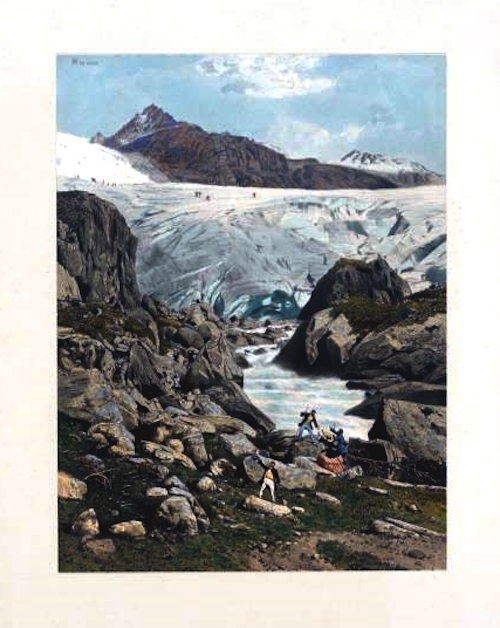

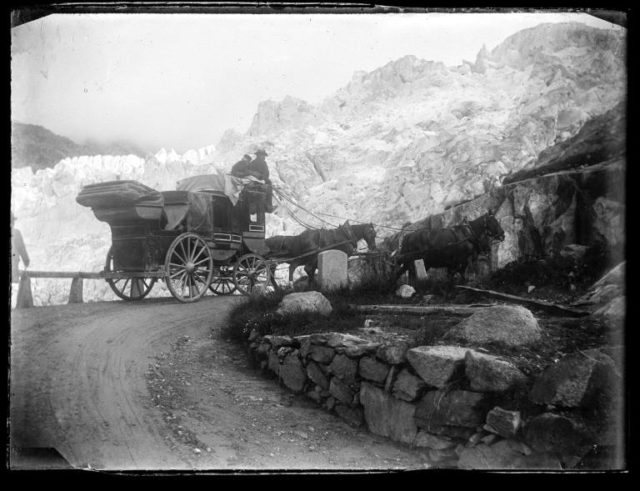

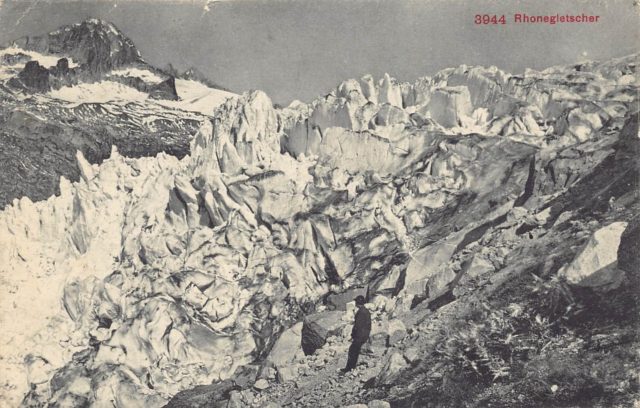

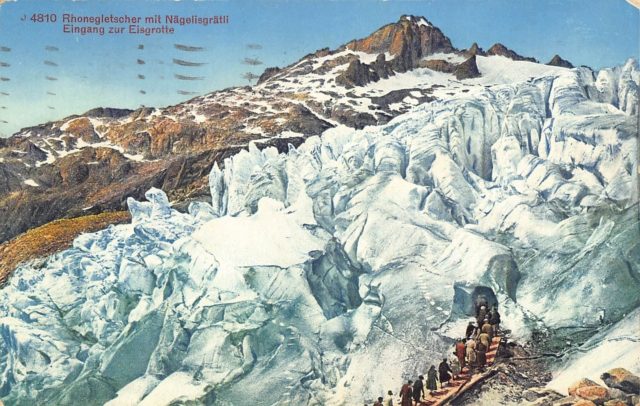

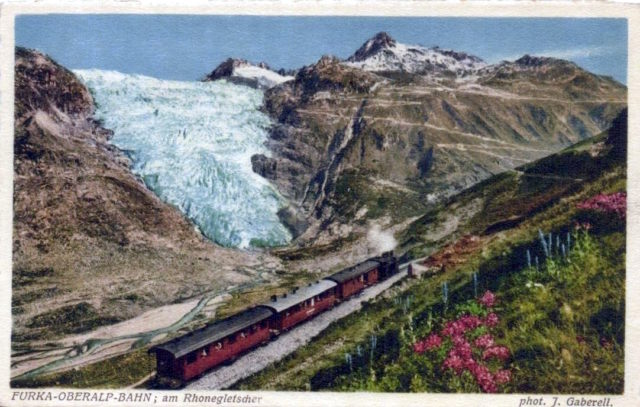

Así que vamos a volver a nuestra idea original, a ver qué nos dicen las imágenes sobre cómo de limpito y reflectante (o no) ha ido estando el glaciar del Ródano a lo largo de la historia.

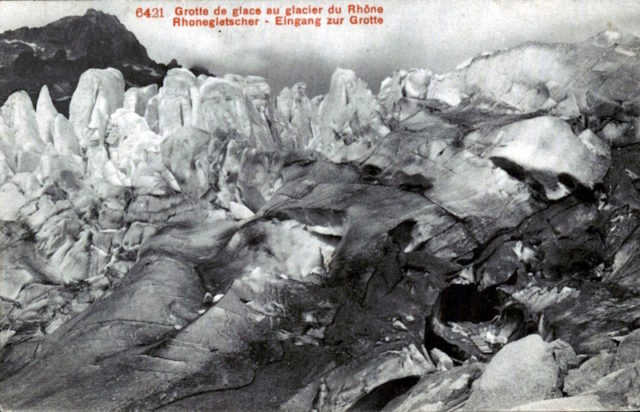

Como puede comprobarse, en todas las imágenes el glaciar aparece cubierto por una capa de suciedad. Que también es visible desde el interior de la gruta turística:

La suciedad se debe a diversos factores. Por un lado, el desplazamiento de la lengua de hielo erosiona las paredes del cauce por el que discurre, produciendo un polvo que los vientos depositan sobre el propio glaciar. También hay polvo procedente de lugares más lejanos: las nubes saharianas también llegan de vez en cuando hasta los Alpes, dejando los glaciares cubiertos de la misma tierra rojiza que cae por aquí cada vez que se nos ocurre lavar el coche. Otras partículas son de origen vegetal (sobre todo pólenes o esporas).

Pero también hay huellas de la actividad humana. Desde los omnipotentes microplásticos hasta el hollín procedente de la combustión. Y aunque la industrialización suiza no llegó nunca a extremos como para forzar la evolución de la polilla moteada, como ocurrió en el país de nuestro reverendo de nariz sensible, lo cierto es que los datos obtenidos en sondeos no solo demuestran la presencia de polución, sino que concuerdan perfectamente con la evolución de los procesos industriales contaminantes.

Pero para verlo nos desplazaremos a otro glaciar y a otra entrada, aprovechando el ferrocarril de vapor que lanzaba y lanza sus humos justo enfrente del glaciar. ¡Disfruten del viaje!

Abogado, socio fundador de Círculo Escéptico y miembro de ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Además de El Fondo del Asunto mantiene los blogs La lista de la vergüenza, dedicada a dar cuenta de las titulaciones pseudocientíficas que imparten muchas Universidades españolas, y El remedio homeopático de la semana. Confiesa que cuando era un chaval probó la acupuntura para evitar la caída del cabello; hoy es rotundamente calvo.